Als ich im September 1967 zum ersten Mal meine Füße in das alte Verlagsgebäude in der Neuenheimer Landstraße setzte, begann für mich nicht nur ein neuer Lebensabschnitt, sondern ich wurde auch mit den permanenten Parkproblemen in der Neuenheimer Landstraße konfrontiert.

Rückblickend muss ich konstatieren, dass – wie das täglich grüßende Murmeltier – pünktlich um 7:40 Uhr das Unheil seinen Anfang nahm. Bis zu diesem Zeitpunkt war ich, ein kleiner unbedeutender Verlagsangestellter im weltberühmten Springer-Verlag, mit sich und der Welt im Reinen. Manchmal ertappte ich mich sogar dabei, wie ich bei der Fahrt in den Verlag in meinem VW Käfer Baujahr 1959 (sehr gute Freunde nannten es wohlwollend „Auto“) mich vergeblich bemühte, die richtigen Töne des aktuellsten Schlagers zu finden. Die zumeist misslungene Gesangseinlage endete dann urplötzlich um 7:30 Uhr, denn zu diesem Zeitpunkt war ich bei einer der wahllos über die Neuenheimer Landstraße verteilten Baustellen gelandet.

Hier änderte sich dann meine bisher blendende Laune schlagartig, wenn ich zähneknirschend die Hingabe der Arbeiter registrierte, mit der sie mit geradezu akribischer Sorgfalt Straßendecken aufrissen und Löcher ausbuddelten, in denen man ohne Mühe ganze Kleinautos verstecken konnte, um dann diese Krater mit stoischem Gleichmut und Gelassenheit wieder zuzuschütten. Kaum war ihr schändliches und scheinbar unnützes Treiben beendet, hielten sie mit weit aufgerissenen Augen gierig Ausschau nach weiteren Opfern, sprich Asphaltdecken. Ich hatte stets genügend Zeit, dem munteren Treiben mit größter Anspannung zuzuschauen, denn inzwischen hatte ein mit blank poliertem Sicherheitshelm und frisch gebügeltem Overall ausgestatteter Herr, dessen Nebenaufgabe darin zu bestehen schien, die ambulante Ampelanlage zu bedienen, endlich den Artikel in der Bild-Zeitung gefunden, den er schon minutenlang intensiv gesucht hatte. Der „Ampelmann“ ließ sich weder durch ohrenbetäubende Hupkonzerte noch durch das permanent grellrot leuchtende Licht der Anlage ablenken. Doch plötzlich hatte er völlig unerwartet die göttliche Eingabe, dass Grün auch eine reizvolle Farbe zu sein schien. Wahrscheinlich hatte er unter den bereits randalierenden Autofahrern einen hohen Beamten des städtischen Bauamtes entdeckt.

Um die verlorengegangene Zeit wieder aufzuholen, versuchte ich meinen treuen fahrbaren Untersatz die letzten Reserven zu entlocken, was zu meinem Bedauern zur Folge hatte, dass die vor sich dahin hastenden Fußgänger in den Genuss der zweiten morgendlichen Dusche kamen. Den mit dem Heidelberger „Reizklima“ nicht allzu Vertrauten sei gesagt, dass die Neuenheimer Landstraße nach einem Regenguss den Vergleich mit Finnland, dem Land der tausend Seen, nicht zu scheuen braucht.

Wie aus dem Boden gewachsen, baute sich nun abrupt eine neue Autoschlange vor mir auf und ich musste eine Vollbremsung hinlegen, welche jedem sizilianischen Maulesel ein uneingeschränktes Lob abgerungen hätte. Aber dies war für mich das sichere Zeichen, dass das Verlagsgebäude nicht mehr weit entfernt sein konnte.

Meinem geradezu kriminalistischen Scharfsinn ist es nicht entgangen, dass es sich Freunde, Verlobte und sogar Ehemänner meiner geschätzten Kolleginnen nicht nehmen ließen, ihre Angebeteten wohlbehalten und möglichst mit trockener Haarpracht (bei den Ehemännern kann man es ja wegen der horrenden Friseurkosten verstehen) direkt gegenüber dem Eingangsportal abzusetzen. Wenn die ahnungslose Leserschaft nun der naiven Meinung wäre, dass dieser Akt nicht allzu viel Zeit in Anspruch genommen hätte, so hatte sie solch herzergreifende Abschiedsszenen noch nie erleben müssen. Man konnte fast auf die Idee kommen, dass diese bedauernswerten Geschöpfe jäh durch einen schweren Schicksalsschlag für Jahre voneinender getrennt würden. Der Gedanke, dass sie sich schon nach neun Stunden wieder in die Arme schließen konnten, war ihnen wegen des Sinne raubenden Abschiedsschmerzes scheinbar nicht mehr bewusst.

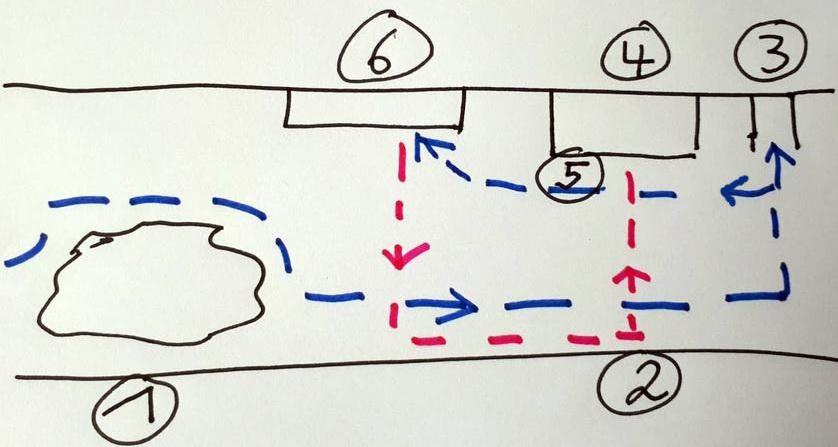

Endlich hatte ich das freie Band der Straße wieder vor mir liegen und musste mich nun voll auf mein allmorgendliches, für unbeteiligte Zuschauer haarsträubendes Wendemanöver konzentrieren (siehe auch Skizze am Ende des Beitrages). Eigentlich eine einfache Angelegenheit, denn ich musste lediglich von der rechten Fahrspur in eine gegenüber liegende Einfahrt einbiegen, dort wenden und auf der entgegengesetzten Spur wieder Richtung Verlag zurückfahren. Nun konnte man die viel gerühmten Vorzüge deutscher Autofahrer kennen und schätzen lernen. Schon nach einer gefühlten Ewigkeit des geduldigen Wartens erbarmte sich ein mitleidiger Verkehrsteilnehmer der sich schier endlos aus dem lieblichen Neckartal in die Weiten der Rheinebene ergießenden Blechlawine. Mit teils hochmütigem, teils mitleidigem Gesichtsausdruck und dem kaum bemerkbaren Heraufziehen der linken Augenbraue teilt er mir gnädig mit, dass ich in die rettende Einfahrt hinein huschen dürfe. Der neugierige Leser wird sich fragen, warum ich dieses höchst gefährliche Wendemanöver Tag für Tag unerschrocken auf mich nahm. Die Antwort ist relativ einfach – auf der rechten Straßenseite drohen nicht zu übersehende Absolutes-Halteverbot-Schilder mit beträchtlichen finanziellen Einbußen.

Nun aber zurück zu der ominösen Einfahrt. Hier den Wagen zu wenden, kam dem Versuch gleich, in einem 1 Meter hohen Raum einen Handstand vollführen zu wollen. Aber wenn man gottergeben die Augen schließt und den hässlich knirschenden Geräuschen keine Beachtung schenkt, die Stoßstangen nun mal von sich geben, wenn sie traktiert werden, dann klappt es doch wie ein Wunder immer wieder … irgendwie.

Des Dramas nächster Akt bestand nun darin, sich wieder in den Verkehrsfluss, der inzwischen zu einem reißenden Strom angewachsen war, einzufädeln. In der Regel herrschte aber plötzlich Totenstille, und die Straße war wie leergefegt. Man kann sich dieses Phänomen nur damit erklären, dass ein anderes Mitglied der Springer-Belegschaft ein ebenso gefährliches Manöver an einer anderen Einfahrt todesmutig gewagt und dabei den Verkehr fast völlig zum Erliegen gebracht hatte. Mir konnte das nur recht sein, denn nun befand ich mich ohne Probleme wohlbehalten und überglücklich auf der lang ersehnten Fahrspur.

Mit einer für den Zustand meines betagten Käfers abenteuerlichen Geschwindig-keit ging mein morgendlicher Geschicklichkeitsparcour weiter. Zum zweiten Mal passierte ich das Verlagsgebäude, aber nun lag es zur Abwechslung mal rechts von mir. Mit stoischer Ruhe ertrug ich erneut tränenreiche Abschiede, denn manch ein galanter Verehrer hatte es sich in den Kopf gesetzt, die Liebste direkt vor der Eingangstür abzusetzen. Wie bereits auf der anderen Straßenseite beobachtet, fand ein noch so intensiver Abschied irgendwann endlich sein Ende, und so konnte ich mich nun frohen Mutes auf die Suche nach einem Parkplatzes machen. Bei größeren Grippeepidemien oder in der Haupturlaubszeit konnte ich gelegentlich mit mehr Glück als Verstand irgendwo am Straßenrand eine Stelle ausmachen, die einem Parkplatz im üblichen Sinne nur ganz entfernt ähnelte. Nun musste ich nur noch meinen fahrbaren Untersatz auf einen nur dezent angedeuteten Bürgersteig auf einem schmalen Randstreifen, der zu allem Überfluss auch noch von einer riesigen Mauer begrenzt wurde, gefühlvoll manövrieren. Aber zu diesem Zeitpunkt hatte ich mir bereits die Gelassenheit nepalesischer Wandermönche angeeignet, und es gelang mir auf unerklärliche Weise immer wieder, mein Auto auf der Miniatur-Parkfläche einzuparken …ohne die Mauer zum Einsturz zu bringen.

Nach einem tiefen Seufzer der Erleichterung und einem Gefühl wohliger Entspannung war es nun an der Zeit, einer weiteren Herausforderung mutig in die Augen zu schauen. Mit Angstschweiß auf der Stirn begab ich mich auf den gefährlichsten Teil des Weges. Mir blieb keine Wahl, ich musste mein sicheres Auto verlassen und als wehrloser Fußgänger den kamikazeartig heranbrausenden verhinderten Formel-1 Fahrern zwecks Überquerung der Straße die Stirn zu bieten. Der schon etwas surreale Vorgang wurde auch noch dadurch erschwert, dass die schemenhaft daher rasenden motorisierten Mordinstrumente es sich scheinbar zum Ziel gesetzt hatten, meine zaghaft geöffnete Autotür brutal abzurasieren.

Endlich war ich mit spezieller Hilfe von Sankt Botolph, dem Schutzpatron der Fußgänger, auf der gegenüber liegenden Straßenseite angelangt. Nun setzte ich meine Gehwerkzeuge zügig in Bewegung und schritt zielbewusst meiner Arbeitsstätte entgegen. Endlich konnte ich wieder den unvergleichlichen Blick genießen, wie sich das Verlagsgebäude zugleich majestätisch und anmutig an die Hügel des Heiligenbergs anschmiegte. Der Berg wurde übrigens schon so genannt, als sich der Verlag noch nicht hier angesiedelt hatte. Ich genoss diesen grandiosen Anblick jeden Tag bei Wind und Wetter auf das Neue. Wenn es mir ab und zu schwarz vor den Augen wurde, so hatte das nichts mit der auf mich wartenden Arbeitslast zu tun, sondern hing mit einigen rüpelhaften Autofahrern zusammen, welche hemmungslos und in unverantwortlicher Art und Weise Fontänen mit schmutzigem Wasser oder Straßendreck auf meinen frisch gereinigten Anzug katapultierten.

Jetzt waren aber nur noch wenige Schritte zu bewältigen, und das imposante Gebäude breitete sich in seiner ganzen Größe und Pracht vor mir aus, leider aber wieder durch diese vermaledeite Straße getrennt. Einige Leidensgenossen scharten sich um mich, und wir versuchten in einem Pulk gemeinsam die Überquerung zu wagen. Die Bewegungen, die hierbei vollführt wurden, erinnerten an die Kriegs- und Fruchtbarkeitskämpfe fast schon ausgestorbener Eingeborenenstämme im tiefsten Amazonasgebiet: Ein Schritt nach vorne, ein Schritt nach hinten, den Kopf nach links, den Kopf nach rechts, wild und unkontrolliert mit den Armen rudern. Die kostenlose Begleitmusik lieferten quietschende Bremsen und rhythmisches Hupen.

Wenn ich nach all den Widrigkeiten den letzten Teil des Weges geschafft hatte, befand ich mich endlich in den heiligen Hallen des Springer-Verlages. Hier konnte ich sichtlich erschöpft und genervt beobachten, wie einer der Auserwählten, die sich glücklich schätzen durften, dank ihrer exorbitant wichtigen Position in der Hierarchie des Verlages. die Garage zu benutzen, sportlich und elegant aus seiner Luxuskarosse stieg und mit federnden Schritten und einem fröhlichem Lied auf den Lippen dem Fahrstuhl entgegen strebte.

In einem dieser Augenblicke fasste ich den Entschluss, entweder innerhalb eines Jahres zum „Verlags-Establishment“ zu gehören oder mir ein Fahrrad zuzulegen. Falls die geneigten Leserinnen und Leser sich noch daran erinnern können, welchen Titel ich für meinen bescheidenen Beitrag gewählt habe, wissen Sie auch, welches Fortbewegungsmittel mich nach einem Jahr in den Verlag transportiert hat.

Erklärung:

Blau Linie: Autofahrt

Rote Linie: Zu Fuß

1: Baustellen

2: Abschiedsszenen gegenüber

des Verlages

3: Wendemanöver in der Einfahrt

4: Verlagsgebäude

5: Abschiedsszenen direkt vor

dem Verlag

6: Parkplatz an der Mauer